|

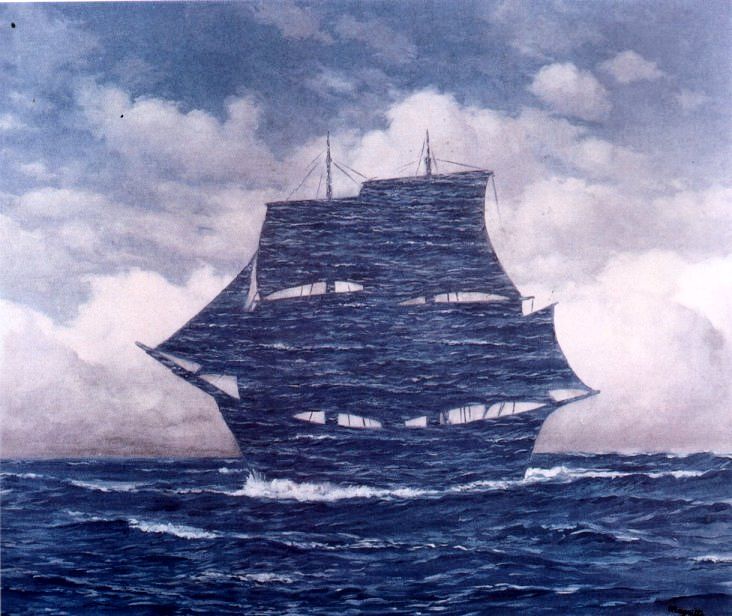

El seductor, René Magritte

FUENTE: http://www.estudiomar.org.es/La%20PinacotecaII.html

«Argumentar a favor de la poesÃa sin razonamientos es», a juicio del filósofo Javier Cumpa, «un fracaso sofisticado». Semejantes puzzles preliminares dentro del corazón mismo de la deconstrucción es una de las razones por las que nos propone no una deconstrucción, sino una reconstrucción de la poesÃa, de los versos y la creatividad en general.

Para orientarnos en este itinerario Javier Cumpa reúne, organiza, prologa y completa algunos de sus textos sobre investigación sobre el verso poético y la creatividad artÃstica en general, publicados en la gaceta literaria universitaria complutense, Mephisto.

Extractos de artÃculos de Estética: En torno a la creatividad

A modo de introducción

¿Qué es el arte? es una pregunta común. Su respuesta, sin embargo, a menudo no lo es por diversas razones. Pues no es claro si la tarea de responderla corresponde propiamente al artista, al teórico del arte, al historiador, al filósofo, o más bien a la opinión ordinaria o no técnica. Pero esto no es todo. Puesto que hay diferentes edades del arte, escuelas asimétricas, siglos impares, distintas corrientes filosóficas, e innumerables Weltanschauungen, casi nunca lo logrado por una generación es conmensurable con lo logrado por otra. AsÃ, por ejemplo, el planteamiento ontológico de Platón y la tradición griega es rechazado por la epistemologización de Baumgarten, Kant y sus seguidores, y tanto la primera como la segunda postura constituyen el ángulo de ataque de gran parte de la estética contemporánea.

Afectos: una reconstrucción (en Mephisto Vol. V, 2009, p. 6)

Para aludir a los afectos, algunos filósofos hablan sobre «categorÃas» abstractas; otros sobre «individuos» concretos; y todavÃa otros sobre «textos» (es irónico que el intento supremo por refutar estos planteamientos haya caÃdo presa de la «cuestión realismo-nominalismo»). Yo hablaré simplemente sobre «afectos». Pero no como «datos sensibles». Entender un afecto de amor como una «impresión sensorial» me parece cometer el mismo error que concebir un poema como un «silogismo» o un verso como una «proposición categórica». Señalar esto fue la tarea de mi «Eidética de la Afectividad» (Mephisto, Vol. IV, p. 11). Menciono este hecho porque he sido malentendido y criticado. Con respecto a lo primero, se ha interpretado que el ámbito de los afectos distinguido en mi «Eidética» (EA) era realmente el de los trascendentales escolásticos; respecto de lo último, que mi concepción sobre los afectos (A) es una metafÃsica. Mi respuesta a ellos es la misma: Mi (EA) ÿ (A). ¿Por qué, entonces, ellos podrÃan preguntarme, hablas sobre metafÃsica para referirte a los afectos? PermÃtaseme explicarme.

Una metafÃsica, ontologÃa general, eidética, o semejantes variedades literarias es, a mi parecer, requerida en defensa de la poesÃa o cualquier «Weltanschauung» en un aspecto principal, a saber, frente al reduccionismo. Las reducciones son usuales no sólo en ciencia, sino también en la vida no técnica. Y a menudo las actividades técnicas y no técnicas luchan entre sà por conquistar ciertas piezas de la realidad humana. En este sentido, se necesita un estudio general, en primer lugar, para distinguir estos matices del telón de fondo de la vida. Esto podrÃa prevenirnos de lo que llamé en mi (EA) «confundir las cuestiones». Y una investigación tal, en segundo lugar, es necesaria para dar sentido de esta discusión multidisciplinaria. Pues en nuestro tiempo, este diálogo no ha sido siempre posible debido a razones frÃvolas. Especialmente, leit motives metodológicos han estado involucrados. Un fÃsico, por ejemplo, no discute con un metafÃsico o un fenomenólogo porque él piensa que el materialismo se sobrepone a sus ideas de causalidad y de fenómeno. Otro caso en concreto, todavÃa más importante, ha sido tradicionalmente el de la poesÃa. Un fÃsico, un metafÃsico o un fenomenólogo no se disputan con un poeta la estructura del mundo porque él no tiene siquiera un lenguaje conmensurable con el de ellos —sus sentencias, ellos podrÃan argüir, son material y formalmente sinsentidos. De esta manera, las discusiones han sido habitualmente remplazadas por reducciones. Mi propósito en este escrito es considerar la posibilidad de una reconstrucción del lenguaje de los afectos en un estilo Ideal para defender un cosmos propio de la poesÃa en contra de las reducciones tanto cientÃficas como poéticas y literarias en general. La semántica de mi corazón, por tanto, esta noche cae en manos de un lenguaje extranjero: quizás, la «jerga Ideal» de la ciencia eternamente soñada por el corazón.

Es común en la tradición deconstructivista pensar que una nueva lógica, una diferente de la aristotélica o la simbólica de la ciencia contemporánea, debe gobernar los debates filosóficos, estéticos, poéticos, etc. Yo asumo aquà que las lógicas y lenguajes de la metafÃsica, aritmética, teorÃa de conjuntos, fÃsica, etc., no tienen nada que ver con la poesÃa. Las formas del conocimiento no son, por asà decir, las formas de los afectos, el arte, etc. Yo comparto esta obviedad con el deconstructivista. Ahora bien, como veremos, él en realidad lo comparte sólo parcialmente. Digo «parcialmente» porque me parece que él sólo substituye ciertos métodos filosóficos por otro, la deconstrucción. Y naturalmente, esto no implica una eliminación del razonamiento. El deconstructivista podrÃa alegar que ello conlleva justamente un cambio de las usuales formas de razonamiento. Es a propósito de esta afirmación que mi concepción difiere de la del deconstructivista. Pues yo no puedo siquiera esperar entender a alguien en una conversación casual a menos que asuma que él está empleando, al menos implÃcitamente, razonamientos válidos (en virtud de formas lógicas). Teóricamente hablando, yo no puedo entender un planteamiento tal a menos que asuma que me está engañando, ya que está arguyendo a favor de algo. La gente corriente y los profesionales con frecuencia descubren este hecho cuando al terminar de leer un libro difÃcil preguntan en voz baja al autor: ¿Por qué no has escrito el libro más bien en un estilo entendible?. En otras palabras, el supuestamente nuevo tipo de argumentación deconstructivista podrÃa ser parafraseado por formas ordinarias de razonamiento. Por consiguiente, tal punto de vista no está más cerca del arte, los afectos, etc. Estética y elegantemente, naturalmente, lo está. Pero argüir a favor de la poesÃa sin razonamientos es, a mi juicio, sólo un fracaso sofisticado. Semejantes puzzles preliminares dentro del corazón mismo de la deconstrucción son las razones por las que propongo no una deconstrucción, sino más bien una reconstrucción de la poesÃa, en particular, de los versos.

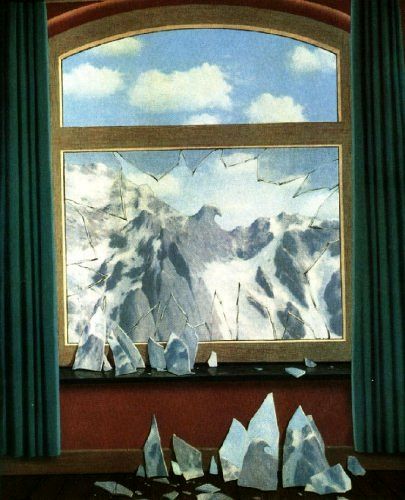

El dominio de Arnheim (1949), René Magritte

FUENTE: http://personal.telefonica.terra.es/web/jack/magritte/arnhe.htm

«Pienso, pero no siento con palabras, viz., geométricamente». Este es el eslogan de mi concepción sobre la poesÃa. Poéticamente, tengo afectos. Sin embargo, ellos, en circunstancias como a las que nos hemos estado refiriendo, no pueden defenderse por sà mismos. Como dije, no involucran formas del conocimiento. Y esto teóricamente hablando quiere decir (a) que un verso según su forma no es ni debatible inferencialmente ni determinable sintácticamente a priori. De ser asÃ, un verso podrÃa ser inválido (mal formado) y establecido (pre-decido) a priori dado un conjunto de versos o partes de versos (afectos); y (b) que un verso según su contenido no es ni verdadero ni falso. De lo contrario, podrÃamos obtener el incómodo resultado de que un verso serÃa refutable (ciertamente, los versos representan hechos existenciales, pero los ingredientes biográficos de estos peculiares «observadores» los ubican más allá de la dialéctica). Estas son las formas teóricas de tener sentimientos. ¿Cómo, no obstante, podrÃas preguntarme, es posible? No es ningún misterio. Es el momento para un ejercicio conjunto de (EA) y (A).

Considérese el siguiente inventario: (1) «Un conjunto dado de versos es un terceto, cuarteto, etc. »; (2) «Un verso trata de la naturaleza de las cosas»; (3) «Un verso es un juicio a priori»; (4) «Un verso es una ristra de sÃmbolos»; (5) «La marca de un verso es su lÃrica»; (6) «Un verso es una entidad lingüÃstica universal»; (7) «Los afectos son del reino del caos»; (8) «7 + 5 = 12»; (9) «A = B ÿ (x) (x ÿ A ÿ x ÿ B) »; (10) «La noche vuelve al corazón». Es claro que (1), (2), (3), (4), (5), (6) y (7) no son versos, sino más bien teorÃas del verso. Sólo (10) es, dirÃamos, un verso. (8) es una relación aritmética y (9) un principio de teorÃa de conjuntos. Tan elegantemente como la métrica clásica, Gadamer, Pessoa, Cummings, Heidegger, ciertos ontológos, y Deleuze, yo entenderé la mismidad de lo que puede llegar a ser un verso como un complejo de diferentes variables unidas o no (11): «x … x». Naturalmente, «x … x» no debe confundirse con un verso. Esto habla sobre la extensión de dominios de los versos y sus componentes. Aproximadamente, «…» indica esta ambigüedad en la forma del verso; «xv», la ambigüedad de sus posibles contenidos. Los afectos y sus conexiones no se restringen a ninguna figura particular de sentimiento: no hay formas genuinas del sentir. Los términos «unido» y «no-unido» se refieren al carácter judicativo de los versos en el sentido de que los afectos lleguen o no a estar unidos (aunque excepcional de, afectos simples representados gramaticalmente por una sola palabra pueden constituir aserciones). Esta propiedad aseverativa señala la necesaria relación de comprensión entre el poeta y sus versos.

AsÃ, puedes primeramente preguntarte con respecto a (10): ¿Lo siento gramaticalmente? ¿Trata de la esencia de las cosas? ¿Es una sÃntesis entre datos sensibles y conceptos a priori? ¿Es una ristra de sÃmbolos? ¿Se distingue por su entonación lÃrica? ¿Es lingüÃstico y universal? ¿Es una entidad caótica? ¿Se puede inferir? ¿Es idéntico a otro conjunto de sentimientos? En segundo lugar, puedes tomar la siguiente pieza interrogativa: «¿No es () una concepción restringida respecto de ()?». Y entonces puedes incluir intercambiadamente dentro de los dos paréntesis los números de las diferentes teorÃas del verso que hemos considerado y responderte tú mismo.

Poética: metafÃsica, reducción y traducción. CrÃtica del positivismo lógico (inédito)

¿Por qué hablar de «metafÃsica», «reducción», y «creatividad» conjuntamente? ¿Tienen algo que ver? ¿No se ha mostrado ya por diferentes pensadores que estas cosas no tienen nada que ver entre sÃ? Sà y no. Pero una respuesta de este tipo requiere, naturalmente, alguna explicación. PermÃtaseme justificarme.

Como he tratado de argumentar en otros lugares (Extractos II y III) una metafÃsica podrÃa sernos bastante útil para distinguir matices entre los ámbitos de la ontologÃa, epistemologÃa, lógica y estética. Esta metafÃsica se debe entender aquà exclusivamente como una visión a cerca de la reducción, y contra ella. PodrÃa ayudar a darnos cuenta de que no hay nada en común entre las formas del Ser, las del Conocimiento, las de la Sintaxis, y las de la Creatividad. Pero esto no es todo en absoluto.

En lÃnea con la separación que nos puede permitir hacer, una metafÃsica también nos puede ayudar a evitar reducciones tanto cientÃficas como literarias. Mediante ella podrÃamos, por poner un caso, desafiar la posición positivista según la cual, por ejemplo, los versos poéticos son «enunciados mal-formados» o «sinsentidos». PodrÃamos preguntar: Si un verso carece de una forma lógica ¿tendrÃa que ser un sinsentido? o también ¿podrÃa un verso tener una cierta «forma lógica»? Podemos ver la obvia petición de principio que hace en este punto el positivista. Como hemos visto antes, las «formas de la creatividad» (del sentimiento) no tienen nada que ver con las «formas del conocimiento» tomado en ningún sentido. La crÃtica del positivista descansa en la terrible pretensión de querer ver una figura silogÃstica en las lÃneas que componen el poema, lo cual, naturalmente, no es más que un absurdo. En ocasiones como éstas, un absurdo es lo que llamé en otros lugares (Extractos II y III) «confundir las cuestiones» o como algunos positivistas mismos lo llaman: «incurrir en type-mistakes»: confundir la «forma» de un verso la «forma» de una proposición categórica –como si un verso pudiera llegar a estar «ill-formed» por el deseo positivista de que todos los enunciados deben tener una forma lógica. Es obvia la confusión positivista.

En este punto, mediante una metafÃsica como teorÃa de la reducción podrÃamos incluso «explicar» al positivista (en un sentido especial de explicar y un correlativo también especial de «comprender») el verso sin necesidad, como él parece imponer aversÃvamente, de tener que parafrasearlo por «formas lógicas» –naturalmente, sólo después de haberle puesto delante de sus ojos que no sólo hay una forma del lenguaje, que la «forma de la expresión» no es unÃvoca. Esta es la libertad creativa (digamos, poética). Y lo mismo valdrÃa con las reducciones de tipo literario. Quizá la diferencia «formal» que hemos estado comentando entre la significación de los lenguajes poético y lógico podrÃa arrojar algo de luz en torno al debate sobre el eterno problema de la intraducibilidad del lenguaje poético. ¿Con qué formas debemos intentar comprenderlo y, por consiguiente, con cuáles debemos traducirlo?

|